海水浴場における

安全の心構えを身につけよう!

岩場では、潮が引いたときにできる潮だまりで生物観察が楽しめます。しかし遊泳区域の外であることがほとんどです。潮の流れが複雑なので、岩場では水に入らないようにしましょう。また、足場が滑りやすく不安定で危険も伴います。波が高いときは岩場に近づかないようにしましょう。また、たとえ岩場であろうとも、ライフジャケットを身につけておくことが大切です。

ライフジャケット非着用

ライフジャケット着用のすすめ

河口付近は河川の流れと海の流れが入り混じり、流れが非常に複雑です。海底の地形が変わりやすく、潮の満ち引きによっても水深や流れが大きく変わります。河口付近では遊ばないようにしましょう。

浜辺に打ちあがっている生物には危険を伴うものがいます。クラゲの触手に触れると刺されるので、むやみに生物に触れないようにしましょう。

もし刺されてしまったら、クラゲの触手が目に見えている場合は、ピンセットなどで取り除きましょう。手で取る場合はゴム手袋などを装着してください。とれない場合は海水でやさしく洗い流します。その後、受傷部位を42~45℃のお湯で温めます。温めることができない場合は氷のうなどで冷やします。

海は砂浜や海面からの照り返しがあり、日差しが大変強いです。日焼け止めを塗って、肌を守るとともに、帽子をかぶったり、パラソルや日傘などで日かげを作ったりしましょう。こまめな水分補給も忘れずに熱中症にも気をつけましょう。

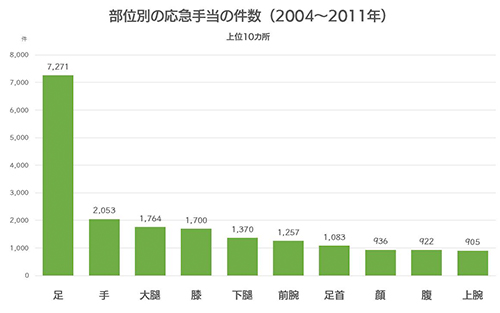

砂浜は足場が安定しません。足をくじかないように、また水の中で足がつるとパニックになり、おぼれてしまう危険があるため、準備体操をしっかり行ってから海に入りましょう。

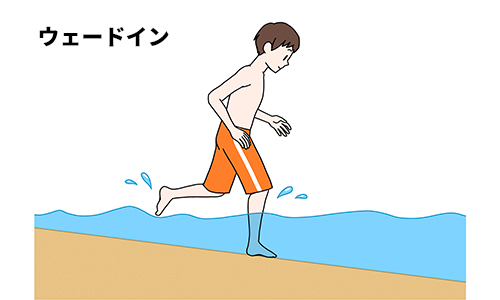

足元に注意して、底や深さを確かめながら、ゆっくり入る

紫外線を浴び、汗をかくと体内の水分は失われます。さらにお酒を飲むことで脱水症状を招きやすくなり、判断力が鈍くなります。遊泳中におぼれて心肺停止となった人のうち、飲酒をしていたことが明らかなケースは少なくとも全体の3割程度ありました。「飲んだら泳がない」は大人が確実に行動できる溺水防止です。

寝不足や疲れているときなど、体調が悪いときに海に入るのは危険です。体調を万全にして楽しみましょう。

風が強い日にはパラソルやテントが飛ばされる恐れがあり、周りの人に当たってしまったら大変危険です。パラソルは風上にやや倒し、砂の中に深くさしこんだら、重しを結んで飛ばされないようにしましょう。

子どもは大人よりも身長が低いので、突然、波に足をとられてしまったり、深みにはまってしまったりすることがあります。大人はKeep Watchを心がけ、子どもから目を離さずに、手の届く範囲で見守りましょう。

波の力により、海底のところどころにへこみができることがあるので、足元に気をつける

保護者は水辺にいる子どもから目を離してはいけない

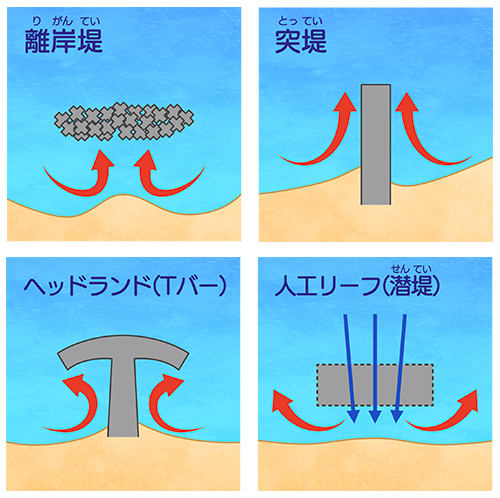

離岸流とは、沖に向かう流れのことで、海水浴場における溺水事故の約50%(2013~2019年平均)が離岸流によるものです。河口付近、堤防沿い、岩場など離岸流が発生しやすい場所には入水しないようにしましょう。もし、離岸流に流されてしまっても落ち着いてパニックを起こすことなく横に移動して流れから逃げましょう。

参考:資料集「関連資料離岸流啓発ポスター」

堤防などのふちは、落水の可能性が高いので大変危険です。波がかぶりやすいため、すべりやすくなっている場合があります。水辺に行くときは、すべりにくいかかとのついたサンダルやアクアシューズ等をはいていきましょう。また、ふちから水面をのぞきこんだりしないようにしましょう。波が高いときなどは堤防に近づかないようにしましょう。

かかとのないサンダルをはいていかない

てい防から身を乗り出さない

波が高いときのてい防の様子

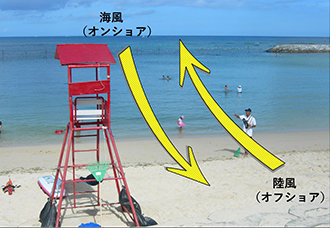

大きなうき具は風の抵抗を受けやすいので、うき具を使う際は風に流されないように注意しましょう。もし、陸からの風によって、うき具だけが沖に流されてしまっても、無理に追わないようにしましょう。追っている途中で体力がなくなっておぼれたら大変です。

たとえ遊泳区域の中であっても、うき具等を身につけずに一人で沖を泳ぐことは危険です。

活動にあわせて以下の準備や着用を検討し、安全にそなえることが大切です。

【ライフジャケットの種類】

写真は全て船舶検査適合品(限定条件あり含む)。蛍光色(①)や反射板が付いているタイプ(①②③)は捜索時に発見されやすくなり、股紐や胴ベルト(②③)が付いていると抜け防止につながる。身体の小さな子どもは子ども用(③)を着用することが重要。水を感知し自動膨張するタイプ(④)もある。

夏の砂浜の温度は60℃以上になることもあり、大変熱くなるので、小さい子どもは足の裏をやけどする恐れがあります。また、砂浜によっては、落ちている貝がらやガラスの破片などで足の裏をけがすることもあります。砂浜を移動するときはサンダルなどを履いて、やけどやけがをしないよう気をつけましょう。

みんなの海です。海水浴をするときは、自分が出したゴミを持ち帰るのはもちろん、周りに落ちているゴミも拾って、気持ちの良い浜辺を作ることが大切です。すべての生き物のためにいつまでもきれいな海を保ちましょう。

できる限り、ゴミを直接、素手でさわらないようにしましょう。

“ヤドカリ”です。すみかにしているものは,洗剤のキャップです…

その日の海の状況を知るように努めましょう。また遠慮なくライフセーバーに話しかけ、海の状況や安全な場所等を聞いてみましょう。